全面解析颈动脉狭窄:病因、诊断与治疗

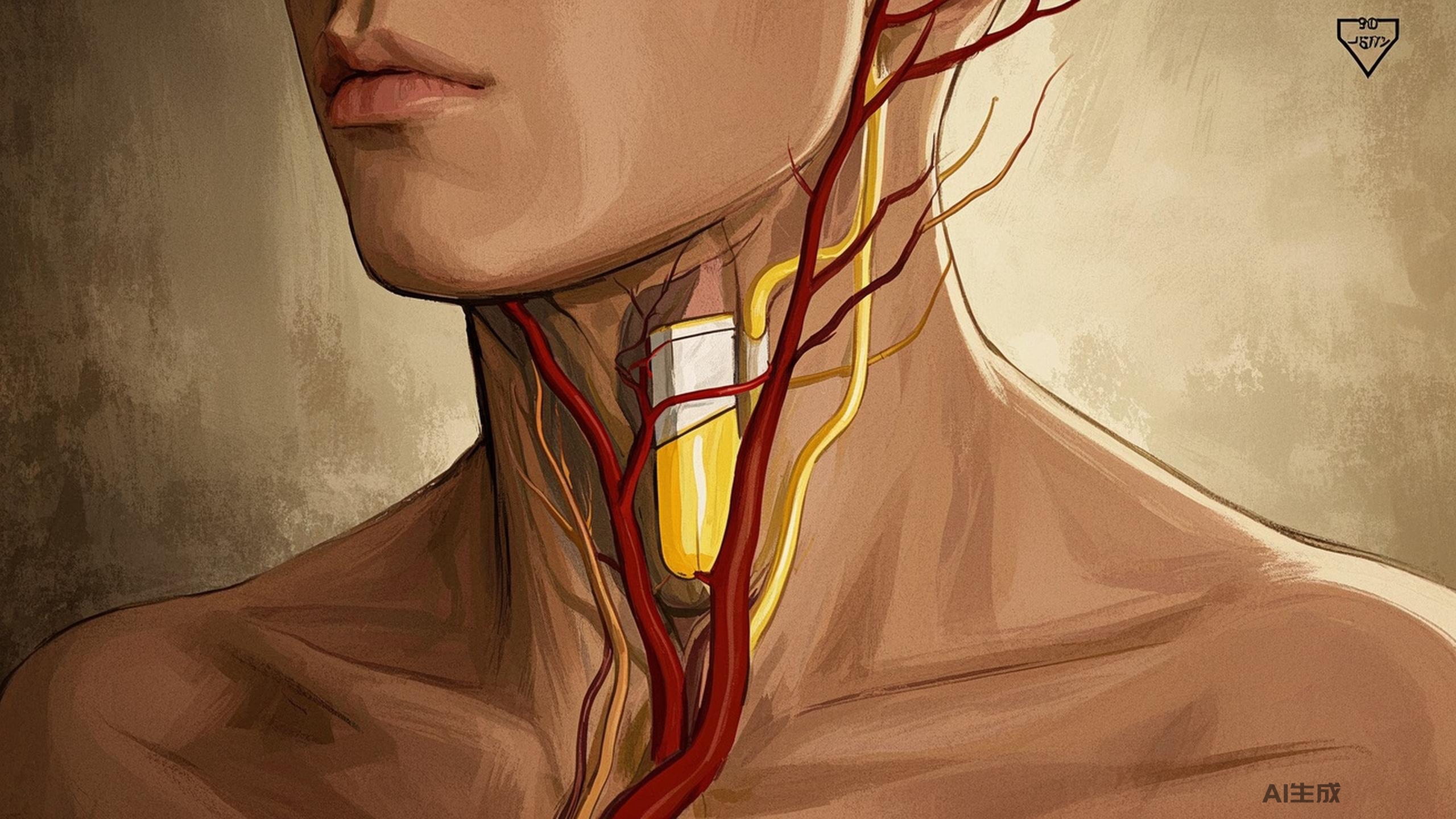

概述 本文旨在全面介绍颈动脉狭窄的类型、诊断流程、分期标准、治疗方式、不良反应处理及患者生活习惯调整,帮助读者建立科学的疾病管理观念。颈动脉狭窄是指由动脉硬化、血栓形成等原因导致的颈动脉管腔变狭窄,严重时可能导致中风等危急事件。了解该疾病的不同类型、诊断流程及合理的治疗方法,对于患者及其家属至关重要。

本文章将详细阐述颈动脉狭窄的分类方法、临床诊断技术、分期标准、推荐的治疗方案及可能的不良反应。此外,文章还将探讨患者在日常生活中应如何管理健康,避免病情加重。

颈动脉狭窄的分类有哪些?

颈动脉狭窄的分类可以基于病因、病理生理特点和临床表现。按照病因可分为动脉粥样硬化性狭窄、非动脉粥样硬化性狭窄等。

按照病理生理特点,颈动脉狭窄可分为稳定性狭窄和不稳定性狭窄。稳定性狭窄多因大块斑块所致,较少引起急性不良事件。不稳定性狭窄则因小斑块容易脱落,引起急性血管事件如中风。

临床表现上,轻度颈动脉狭窄可能不会表现出任何症状,随着病情加重,患者可能出现头晕、视力模糊、暂时性瘫痪甚至是中风等严重症状。根据狭窄程度,颈动脉狭窄可分为轻度(狭窄<50%)、中度(狭窄50%-69%)和重度(狭窄≥70%)。

总之,颈动脉狭窄的分类为明确诊断和制定治疗方案提供了重要依据,不同类型的颈动脉狭窄在治疗策略与预后判断上有所区别。

如何诊断颈动脉狭窄?

颈动脉狭窄的诊断依赖于临床表现、体格检查、影像学检查及实验室检验等多方面信息。临床表现如头晕、暂时性视觉障碍及局部瘫痪为医生提供了重要线索。

体格检查包括听诊颈部以检测是否存在血管杂音,杂音的出现往往提示存在狭窄。此外,医生可能还会进行全身性检查以排除其他可能的病因。

影像学检查是诊断颈动脉狭窄的金标准。彩色多普勒超声、CT血管造影(CTA)和磁共振血管造影(MRA)均可提供详细的血管影像,准确测量狭窄程度。文献表明,CTA和MRA在评估颈动脉狭窄方面的敏感性和特异性较高。

实验室检查如血脂、血糖等指标的测定有助于评估动脉硬化的风险因素,并指导综合管理策略。

颈动脉狭窄的分期与评估

颈动脉狭窄的分期可依据临床症状和影像学检查结果综合评估。根据狭窄程度,通常将其分为轻度(<50%)、中度(50%-69%)和重度(≥70%)。

对于轻度颈动脉狭窄的患者,多建议进行生活方式调整及药物治疗,如控制血压和血脂,戒烟限酒等,以防病情进展。

中度狭窄的患者则可能需要更密切的随访及更积极的药物治疗,一些高风险患者甚至可能需要考虑手术干预。

颈动脉狭窄的治疗方式详解

对于颈动脉狭窄的治疗,主要包括药物治疗和手术治疗。药物治疗通常适用于轻中度狭窄患者,并包括抗血小板药物、降脂药物及控制血压的药物。

手术治疗包括颈动脉内膜切除术(CEA)和颈动脉支架置入术(CAS)。CEA适用于身体状况良好的患者,但需要开颅术,相对风险较大。CAS则适用于高风险患者,操作较为简便,逐渐成为临床常用的干预手段。

不良反应如何处理?

在进行颈动脉狭窄的治疗过程中,患者可能会遇到一些不良反应。药物治疗的常见不良反应包括胃肠不适、出血风险增加等,而手术治疗可能会引发手术部位感染、神经损伤等。

对于药物的不良反应,通常可以通过调整用药剂量或更换药物来减轻症状。手术相关的不良反应则需要更加细致的术后管理,包括定期检查、及时处理感染等。

总结要点 回顾颈动脉狭窄的病因、诊断、治疗方式及不良反应处理,强调科学管理和患者自我管理的重要性。患者应与医生保持良好沟通,遵循医嘱,保持健康的生活习惯,以达到最佳治疗效果。