基底节出血:从认识到治疗的全面指南

概述 本文旨在全面介绍基底节出血的类型、诊断流程、分期标准、治疗方式、不良反应处理及患者生活习惯调整,帮助读者建立科学的疾病管理观念。

基底节出血是一种常见但严重的脑血管疾病,尤其是在中老年人群中更为多见。本文将深入探讨这种疾病的分类、诊断、治疗方式及不良反应处理,同时也会提供患者在治疗期间和出院后的生活指导。

基底节出血通常由于高血压导致脑内动脉破裂,严重时可以导致偏瘫、意识障碍甚至危及生命。早期准确诊断和积极治疗对改善预后至关重要,患者及其家属应了解相关知识,以便在发生疾病时能够迅速应对。

基底节出血的分类有哪些?

基底节出血主要根据病因、病理生理、临床表现等多个角度进行分类,以便于更精准的治疗和预后评估。以下是常见的分类方法:

按病因分类:基底节出血通常与高血压密切相关,也可能与血管畸形、脑动脉瘤破裂、血液疾病等有关。此外,某些药物或毒品使用也可能增加出血风险。

按出血部位分类:基底节出血具体病变区域不同,临床表现和预后也有所差异。出血部位主要包括壳核、尾状核、内囊和基底节深部区域。

按出血量分类:基底节出血的量可根据影像学检测结果分为小量、中量和大量,出血量越大,对脑组织的压迫和损伤越严重,预后也越差。

按临床表现分类:基底节出血的表现因人而异,出血量和出血部位不同,患者的症状也不同。常见表现包括偏瘫、言语障碍、感觉障碍、意识变化甚至昏迷。

如何进行基底节出血的诊断?

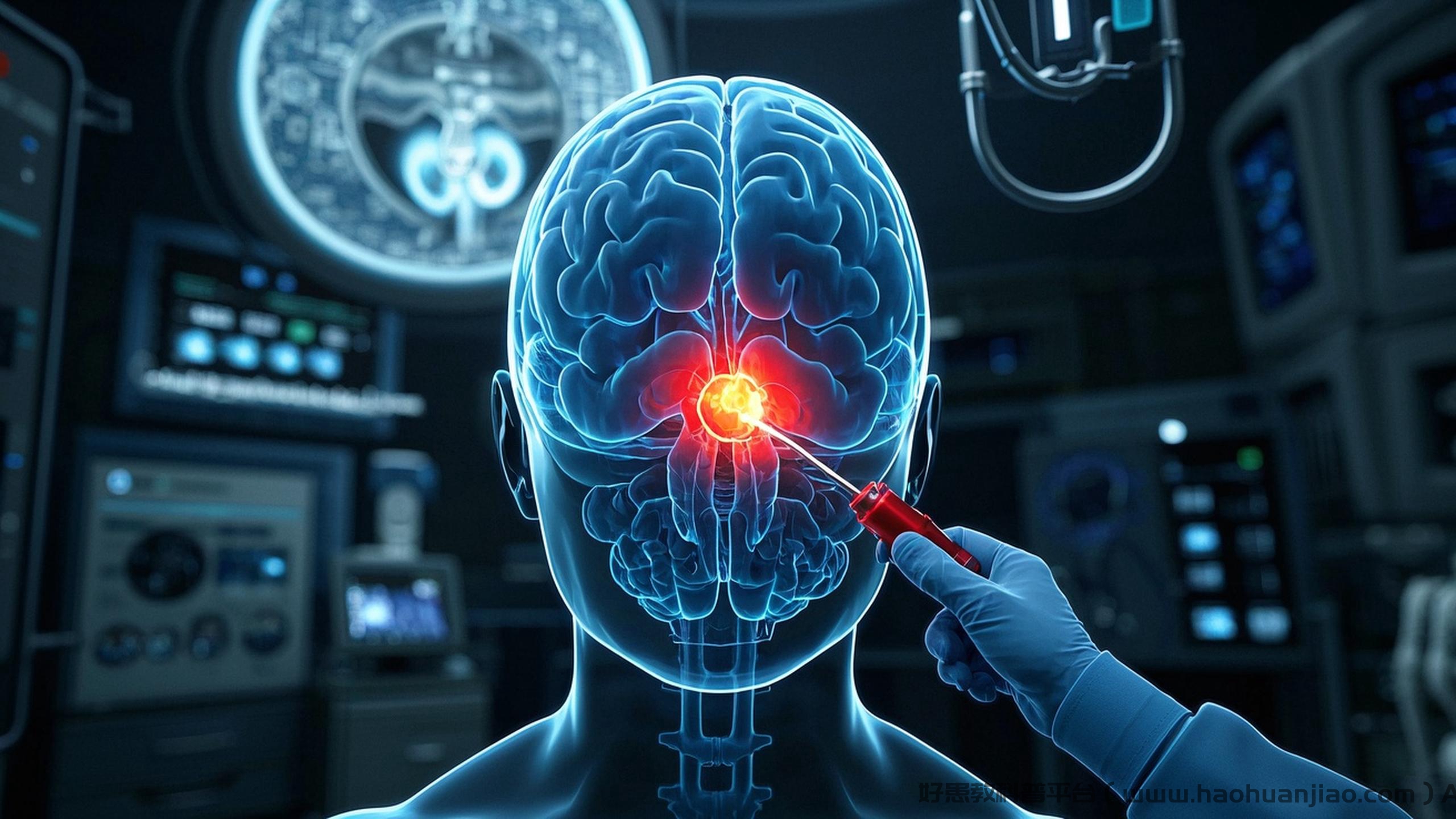

基底节出血的诊断需要结合临床表现、辅助检查结果以及医生的经验。影像学检查如CT和MRI是诊断的金标准。

患者通常急诊就诊,出现头痛、呕吐、偏瘫等症状时,急诊医生会迅速进行头颅CT检查,以确认出血部位及严重程度。CT检查快速、敏感性高,是急性期基底节出血的首选检查方法。

有些情况下,医生还会建议进行脑MRI检查,尤其是对于难以定位的小量出血,MRI的分辨率更高,可以提供更详尽的信息。

血压监测和血液检查也是诊断流程中的重要部分。高血压是引发基底节出血的主要原因之一,因此,控制血压对预防和治疗基底节出血至关重要。此外,血液检查可以评估患者的总体健康状况,排除其他可能的病因。

在诊断过程中,医生的经验也非常重要。有经验的医生能够通过详细的病史询问和体格检查,迅速作出判断,从而及时开展治疗。

基底节出血如何分期与评估?

基底节出血的分期和出血量评估是制定治疗方案和预后判断的关键环节。根据出血量和患者表现,基底节出血可分为轻度、中度和重度。

轻度基底节出血通常只有小范围的出血,患者可能只有轻微的头痛或眩晕,没有明显的神经功能缺损。影像学检查可见小量出血,通常无需手术干预,通过药物治疗能够有效控制病情。

基底节出血的治疗方式详解

基底节出血的治疗方式多种多样,主要包括药物治疗、手术治疗、康复治疗等。

药物治疗是最常见的治疗方式之一。对于小量出血的患者,可以通过降压药、止血药和营养脑细胞的药物进行治疗。高血压是基底节出血的重要诱因,因此控制血压非常关键。

对于出血量较大或出现严重神经功能缺损的患者,手术治疗可能是必要的选择。手术方式包括血肿清除术、减压术等。手术能迅速缓解脑组织压迫,减少继发性损伤。

基底节出血的常见不良反应及其处理

药物治疗和手术治疗虽然能够有效控制基底节出血,但也可能产生一些不良反应。常见的不良反应包括术后感染、药物过敏、血压波动等。

对于术后感染,严格的无菌操作和合理使用抗生素能够有效预防和治疗。药物过敏则需要及时停药并进行抗过敏治疗。血压波动是基底节出血治疗过程中常见的问题,持续监测血压、合理调整药物剂量能够有效控制血压。

总结要点 回顾基底节出血的管理关键环节,科学管理和患者自我管理的重要性。患者和家属应了解疾病的表现、诊断和治疗方法,及时就医,遵医嘱进行治疗和康复,定期随访,确保血压稳定,预防再次出血。