本文将详细介绍股骨粗隆间骨折的发病诱因、分类标准、诊断依据、疾病分期及治疗方法等内容。此外,还将解析治疗中的潜在并发症及解决方案,并为患者术后康复提供科学指导,帮助大家全面了解该疾病的规范化管理路径。

股骨粗隆间骨折是老年人常见的骨科疾病之一,主要由于跌倒、外伤等原因引发。该类型骨折会导致患者剧烈疼痛及活动功能的显著受限,严重时会危及生命安全。因此,早期明确诊断、制定综合治疗方案以及科学的术后康复具有重要意义。

本文将围绕这一疾病展开,深入探讨其发病机制、临床特征及治疗方式,帮助读者对股骨粗隆间骨折有全面而科学的了解。

什么是股骨粗隆间骨折,有哪些分类标准?

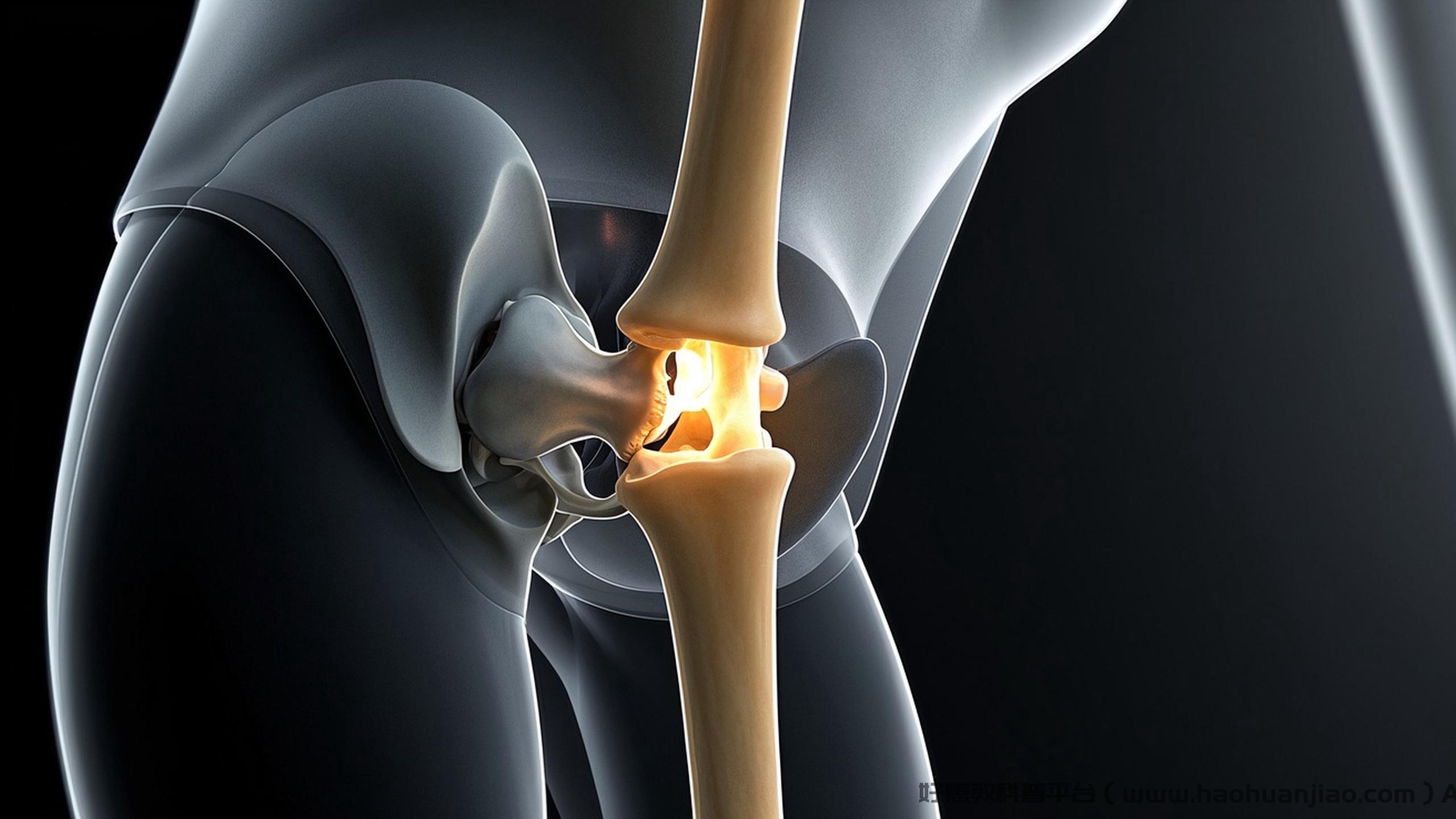

股骨粗隆间骨折是指发生在股骨大粗隆和小粗隆之间的骨折,属于髋部骨折的一种,也是老年人中高发的骨伤类型。该病按病因可划分为外伤性骨折与病理性骨折两大类,其中大多数是由于意外跌倒造成的外伤性骨折,而病理性骨折常见于骨质疏松或肿瘤导致的病理改变。

根据骨折的稳定性分类,它可分为稳定性和不稳定性骨折。稳定性骨折是指在没有额外外力作用的情况下,其骨折断端能够适当维持原位置;而不稳定性骨折则常伴有骨折处大的移位或粉碎性特征,需要更复杂的治疗方法。

根据影像学表现,AO/OTA分型常被用于临床分类。股骨粗隆间骨折可分为三大类,包括A1型(简单的线型骨折)、A2型(多线型或爆裂型骨折)以及A3型(逆转型或横断型骨折)。该分类系统为医生提供了标准化的诊断依据,以便规划后续治疗策略。

此外,依据骨折的伴随症状及身体状况,医生还会评估骨折的复杂程度,如是否伴随血管和神经损伤、是否存在感染或其他并发症等。这些分类标准有助于为患者提供个体化治疗方案。

如何通过临床表现和辅助检查确诊股骨粗隆间骨折?

确诊股骨粗隆间骨折需要结合患者的病史、临床症状、体格检查及影像学评估。典型的病史往往包括跌倒后髋部剧烈疼痛,患者无法站立或行走。这种骨折常见于老年人,伴有骨质疏松风险的增高。

体格检查通常表现为患者受伤一侧髋部肿胀、压痛及活动受限,部分患者的下肢可能出现缩短或外旋畸形。需要注意的是,慢性疾病患者可能因疼痛感知降低,出现不典型的疼痛表现,因而需要特别的警惕。

辅助影像学检查是诊断关键。X线检查是首选,用于明确股骨粗隆间骨折的位置及形态。此外,CT扫描和MRI可进一步帮助医生评估骨折碎片情况,排查是否存在软组织损伤或骨折隐裂。值得一提的是,骨密度检查对鉴别病理性骨折尤为重要,特别是在怀疑骨质疏松或骨肿瘤时。

医生的经验也起到重要的作用。在临床实践中,医生通常综合患者症状、检查结果和疾病特点,迅速确诊股骨粗隆间骨折,并启动相应的治疗策略。

股骨粗隆间骨折的分期与评估

股骨粗隆间骨折的分期对指导治疗选择具有重要意义。通常根据骨折稳定性及移位程度进行分级,由此判断患者是否需要手术以及术后恢复计划。

稳定型骨折多属于低风险分期,此类患者骨折断端间接触良好,可通过保守治疗或简单内固定实现愈合。而不稳定型骨折通常伴有断端移位甚至粉碎,骨折端缺乏自然愈合能力,高度建议进行手术治疗,并在之后密切关注愈合进程。

股骨粗隆间骨折的治疗方式详解

股骨粗隆间骨折的治疗原则是尽快恢复患者下肢功能、防止并发症的发生。治疗主要分为保守治疗和手术治疗两大类。

保守治疗适用于无法耐受手术或外伤较轻的患者。通常包括卧床休息、患肢牵引及药物对症治疗。骨质疏松患者可接受钙剂补充及双磷酸盐类药物干预,促进骨骼强度提升。与此同时,可辅以物理疗法改善髋部血液循环,减轻组织挛缩。

而手术治疗适用于多数不稳定型骨折,以尽快实现骨折愈合与下肢负重功能恢复。包括髓内钉固定、人工髋关节置换术等。随着医学的进步,微创手术技术被越来越广泛地应用,具有创伤小、恢复快的优点。

术后可能的不良反应及其应对策略

股骨粗隆间骨折术后常见的不良反应包括静脉血栓形成、感染、内固定松动等。及时识别和处理这些并发症有助于改善治疗预后。

静脉血栓的预防是重要内容之一,通常在术后使用抗凝药物,同时鼓励患者适时进行下肢活动以改善静脉回流。此外,佩戴弹力袜也对血栓预防有积极作用。

感染的风险需特别注意,应严格遵循无菌操作并强化术区护理。术后定期随访,若发现感染迹象,如术区红肿、发热等,应尽早使用抗生素或进行必要的清创处理。

治疗过程中,患者还可能出现骨折延迟愈合或假关节形成。医生会根据影像学结果评估治疗效果,并酌情调整手术方案或辅以生物材料促进愈合。

生活方式与康复建议

术后科学的康复计划尤为重要,包括饮食、功能锻炼和心理疏导三大方面。饮食上,患者应摄入富含钙、维生素D及高蛋白食物,以促进伤口及骨组织修复。

合理功能锻炼可促进血液循环,加速术后恢复过程。然而,应在医生或康复师指导下进行,避免过度负重或不当动作引起二次损伤。心理上,家属应给予患者足够支持,帮助其建立积极健康的心态。

总结要点:股骨粗隆间骨折是一种复杂但可治疗的髋部骨折类型。早诊断、个性化治疗和科学康复是提高患者预后的三大支柱。患者及家属在面对该疾病时,除积极配合医生治疗外,更要注重日常生活习惯的调整,共同促进病情改善和恢复生活质量。