幽门螺旋杆菌感染与慢性胃炎的全面解读:从诊断到治疗全流程

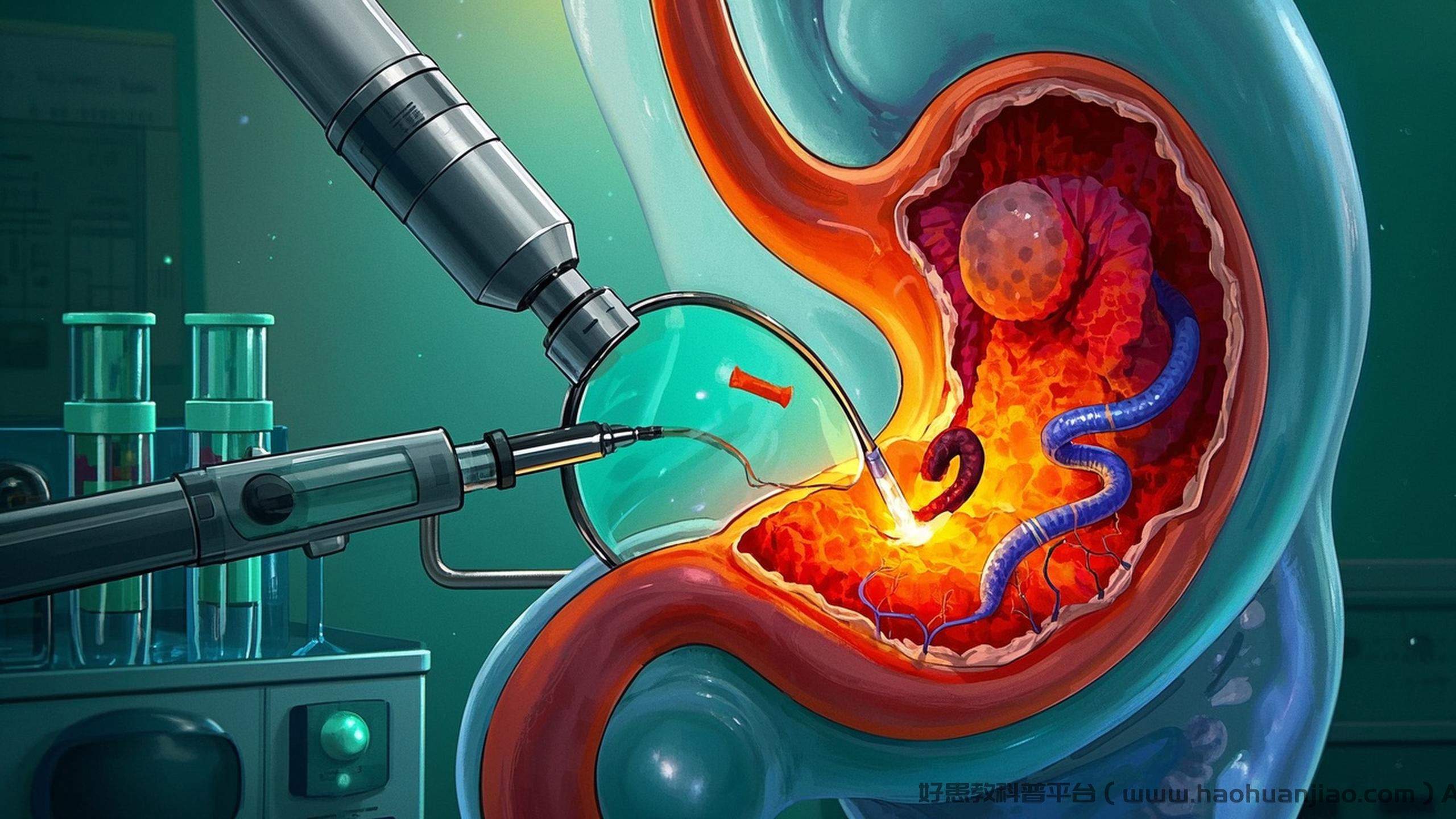

概述本文旨在为读者提供关于幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori,简称HP)感染与慢性胃炎的全面解读,从疾病分类、诊断要点、分期评估、治疗方案到常见不良反应的应对策略,同时探讨患者在日常生活中的管理与调整方式,帮助构建健康的胃部管理理念。幽门螺旋杆菌感染是一种与多种胃部疾病密切相关的病原菌感染,是慢性胃炎、胃溃疡甚至胃癌的重要诱因之一。近年来,随着医学知识的提升和诊疗技术的进步,人们对该疾病的认识也在不断加深。通过科学的诊断和规范治疗,这种感染相关的胃病在绝大多数情况下是完全可以控制和治愈的。

除了医学干预,健康的生活方式也是管理幽门螺旋杆菌感染和慢性胃炎的关键环节。通过日常习惯的调整,以及对治疗方案的良好遵从性,患者可以显著减轻病情、预防并发症并提高生活质量。

幽门螺旋杆菌感染与慢性胃炎有哪些分类依据?

幽门螺旋杆菌感染与慢性胃炎的分类多样,病因、病理生理和临床表现是三大主要维度。系统了解这些分类方式,有助于医生为患者制定更合适的治疗计划。

从病因学上看,幽门螺旋杆菌感染是慢性胃炎的主要诱因之一,但环境因素、饮食习惯、遗传背景等同样也可能在疾病的发生和发展中扮演重要角色。比如饮食中的高盐分可能破坏胃黏膜屏障,而长期吸烟和饮酒也会增加胃炎的发生风险。

在病理生理层面,慢性胃炎可分为非特异性胃炎和特殊类型胃炎。具体来说,幽门螺旋杆菌感染导致的胃炎属于非特异性胃炎,而自身免疫性胃炎、多发性息肉样胃炎等则属于特殊类型胃炎。非特异性胃炎又可根据胃部酸分泌状态,分为高酸性、中性和低酸性胃炎。

临床表现的分类则强调症状的差异。部分患者可能仅表现为胃部不适、嗳气、反酸,而其他患者可能合并有胃溃疡、恶心、呕吐等明显症状。不典型的表现如食欲减退、体重下降甚至贫血,也让疾病的识别变得更复杂。

如何通过临床诊断确认幽门螺旋杆菌感染和慢性胃炎?

临床诊断幽门螺旋杆菌感染和慢性胃炎通常依赖于详细的病史采集、体格检查和多种辅助检查。这些步骤相辅相成,确保医生能够做出准确的判断。

病史采集是诊断的第一步,医生会了解患者近期的胃部不适情况,如疼痛的性质、发作时段、与饮食的关系等。此外,生活习惯、既往医疗史以及家族中是否有胃病史也会作为重要的信息纳入。

辅助检查包括无创检测与侵入性检测两种方法。碳13尿素呼气试验是目前幽门螺旋杆菌感染诊断的国际金标准。该方法方便快捷,且具有较高的准确性。对于胃部症状复杂的患者,尤其是中老年患者,医生可能会建议进行胃镜检查以直接观察胃黏膜是否有炎症、溃疡、息肉或黏膜萎缩等。

此外,医生可能会通过幽门螺旋杆菌抗体检测、胃黏膜活检等技术进一步确认诊断。这些诊疗技术是明确幽门螺旋杆菌感染与胃炎性质的关键依据。在诊断后,还需结合患者症状和并发症的具体情况进行全面评估,制定治疗方案。

疾病分期与评估

幽门螺旋杆菌感染和慢性胃炎的管理离不开疾病的分期与评估。分期主要基于胃黏膜的病变状态与疾病的严重程度,为个性化治疗提供重要依据。

早期阶段的幽门螺旋杆菌感染主要表现为轻度胃黏膜炎症,多数患者可能无明显不适症状或仅有轻微胃部不适。这个阶段的治疗以杀菌和保护胃黏膜为主。

随着感染的长期发展,部分患者可能进入中期,即形成慢性胃炎甚至胃溃疡。这时胃黏膜可能出现糜烂、溃疡等明显病理改变,甚至伴有一定程度的胃黏膜萎缩或肠上皮化生。此阶段治疗通常需要联合抗生素与胃黏膜保护剂。

晚期阶段的患者可能进入胃癌前病变状态或发展为胃癌。此阶段的诊疗重点在于早期发现、积极干预并指导生活习惯的改变。

如何有效治疗幽门螺旋杆菌感染与慢性胃炎?

幽门螺旋杆菌感染与慢性胃炎的治疗涉及多种药物的联合应用,包括抗菌药物、抑酸药物和胃黏膜保护剂。规范化的治疗既能够有效杀灭幽门螺旋杆菌,也能促进胃黏膜修复。

常用的抗菌药物包含阿莫西林、克拉霉素、左奥硝唑等,用于直接杀灭幽门螺旋杆菌。治疗时,一般将两种抗菌药联合,以避免耐药现象发生。同时,抑酸药物如质子泵抑制剂(PPI)可以显著减少胃酸分泌,改善胃黏膜炎症并增强抗菌药物的活性。

不良反应相关处理

针对幽门螺旋杆菌感染的药物治疗可能带来一些常见不良反应,其中包括胃肠不适、恶心、口中异味、过敏反应等。一些患者在使用阿莫西林类药物时可能出现皮疹等轻微过敏现象,通常临床医生会及时调整或更换药物。

此外,长时间使用抗菌药物可能引发肠道菌群失调,从而导致腹泻。为避免此类情况发生,医生可能建议同时补充益生菌来维持肠道健康。

总结要点:幽门螺旋杆菌感染与慢性胃炎作为常见的胃病类型,其科学化诊疗与管理对患者的生活质量有着重要影响。从准确的分期与诊断到规范用药,再到生活习惯的长期调整,每个环节都不可忽视。通过与医生的协作以及自我管理,绝大多数患者可以实现病情控制甚至完全康复。