全面解析急性咽炎:诊断、治疗与管理

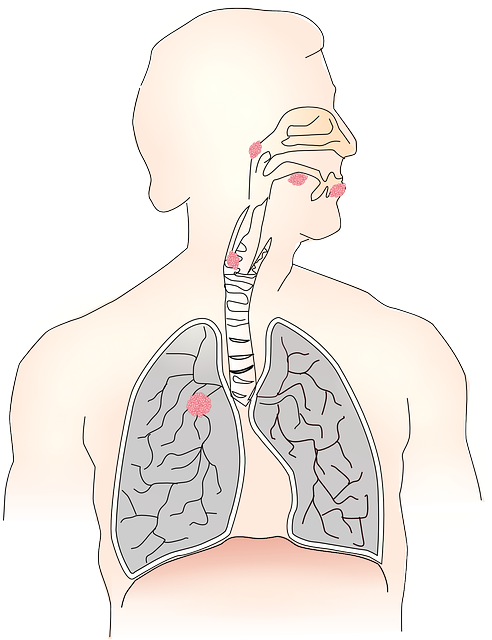

概述 本文旨在全面介绍急性咽炎的类型、诊断流程、分期标准、治疗方式、不良反应处理及患者生活习惯调整,帮助读者建立科学的疾病管理观念。急性咽炎是一种常见的上呼吸道感染,主要表现为喉咙痛、发热、咽部充血等症状。该病通常由病毒或细菌引起,虽属常见病,但不容忽视其可能带来的并发症和对生活质量的影响。因此,了解急性咽炎的诊断、治疗及管理,对患者及其家属非常重要。

在临床上,急性咽炎常发生在儿童和青少年,及免疫力低下人群。一般情况下,症状持续一周左右可以缓解,但若处理不当,可能出现严重的并发症如扁桃体周围脓肿等。

急性咽炎有哪些分类?

根据病因,急性咽炎可以分为病毒性咽炎和细菌性咽炎。病毒性咽炎较为常见,常由流感病毒、腺病毒、鼻病毒等引起;细菌性咽炎则常由流感嗜血杆菌、链球菌、葡萄球菌等引起。

从病理生理学角度,急性咽炎可以分为急性卡他性咽炎、急性滤泡性咽炎和急性化脓性咽炎。急性卡他性咽炎表现为咽部黏膜轻度充血和肿胀;急性滤泡性咽炎则在卡他性咽炎的基础上,咽后壁黏膜下可见多个小圆突起,称为滤泡;急性化脓性咽炎症状严重,会有明显的化脓现象。

临床表现上,急性咽炎可分为轻度、中度和重度。轻度咽炎症状较轻,可能只是轻微喉咙痛;中度咽炎会有较显著的发热、乏力等全身症状;重度咽炎则可能引起严重的吞咽困难、显著痛苦及其他系统的并发症。

急性咽炎如何诊断?

急性咽炎的诊断主要依靠临床症状和体征,结合相关辅助检查。医生会详细询问患者的病史,包括症状出现的时间、伴随症状及过往的健康状况。

通过体检,医生会检查患者的咽部情况,观察咽部充血、是否有滤泡或化脓性分泌物等。儿童常需要进行全身体格检查,排除可能的并发症。

辅助检查如咽拭子培养、血常规、C-反应蛋白等可以帮助判断病因。咽拭子培养及核酸检测可明确疾病是由哪种病原体引起,血常规有助于评估感染的分类和体内的炎症反应程度。

文献指出,借助各类检查手段,正确诊断急性咽炎对于后续的治疗方案制定至关重要(参考文献:Smith, A. et al., 2020, "Clinical diagnosis and management of acute pharyngitis", Journal of Respiratory Diseases)。

急性咽炎如何进行分期与评估?

急性咽炎的分期评估主要基于患者的症状和体征变化。

急性期:症状最为严重,主要表现为喉咙痛、高热、咽部充血、头晕、乏力等。该期一般持续3-5天。

恢复期:症状逐渐减轻,患者开始感到身体恢复,但仍需注意休息和营养,避免复发。恢复期一般为1-2周。

长期恢复期:虽然症状基本消失,但患者的免疫系统和咽部黏膜仍在修复中,建议继续保持良好的生活习惯,避免劳累和冷饮。

治疗方式详解

急性咽炎的治疗原则是对症处理、支持疗法为主,并结合病因进行针对性治疗。病毒性咽炎通常无需抗生素治疗,可通过多饮水、休息、口服解热镇痛药来缓解症状。细菌性咽炎则需使用适当的抗生素,如青霉素或头孢类药物。

中药治疗在缓解急性咽炎症状方面也有一定疗效,如双黄连口服液、板蓝根颗粒等均可作为辅助治疗手段。此外,口腔喷剂也是一种有效的局部治疗方式,能减轻咽部充血和缓解疼痛。

不良反应相关处理

在使用药物治疗过程中,患者可能会遇到各种不良反应,需及时处理。常见的不良反应包括胃肠道反应(如恶心、呕吐、腹泻)、皮肤过敏反应(如皮疹、荨麻疹)等。若出现明显不适,应立即停药并就医。

对于抗生素治疗引起的不良反应,如二重抗生素引起的肠道菌群失调,应及时调整用药方案,可能需要补充益生菌来维持肠道健康。

总结要点 急性咽炎的科学管理关键在于早期诊断、及时治疗和症状缓解。患者及其家属应重视疾病早期的自我监测,保持良好的个人卫生习惯,注意营养和平衡饮食。在医生指导下进行合理用药,并关注可能的不良反应,及时处理。科学管理和患者自我管理的有机结合,能有效防止急性咽炎的复发和并发症的出现,提高患者的生活质量。