鼻息肉,虽非大病但受其困扰者不在少数。鼻腔长期“不通畅”不仅严重影响日常生活质量,还可能引发一系列并发症。近日,小李(化名)因病入院治疗,使我们有机会深度了解鼻息肉及其治疗方法。

什么是鼻息肉及其引发原因

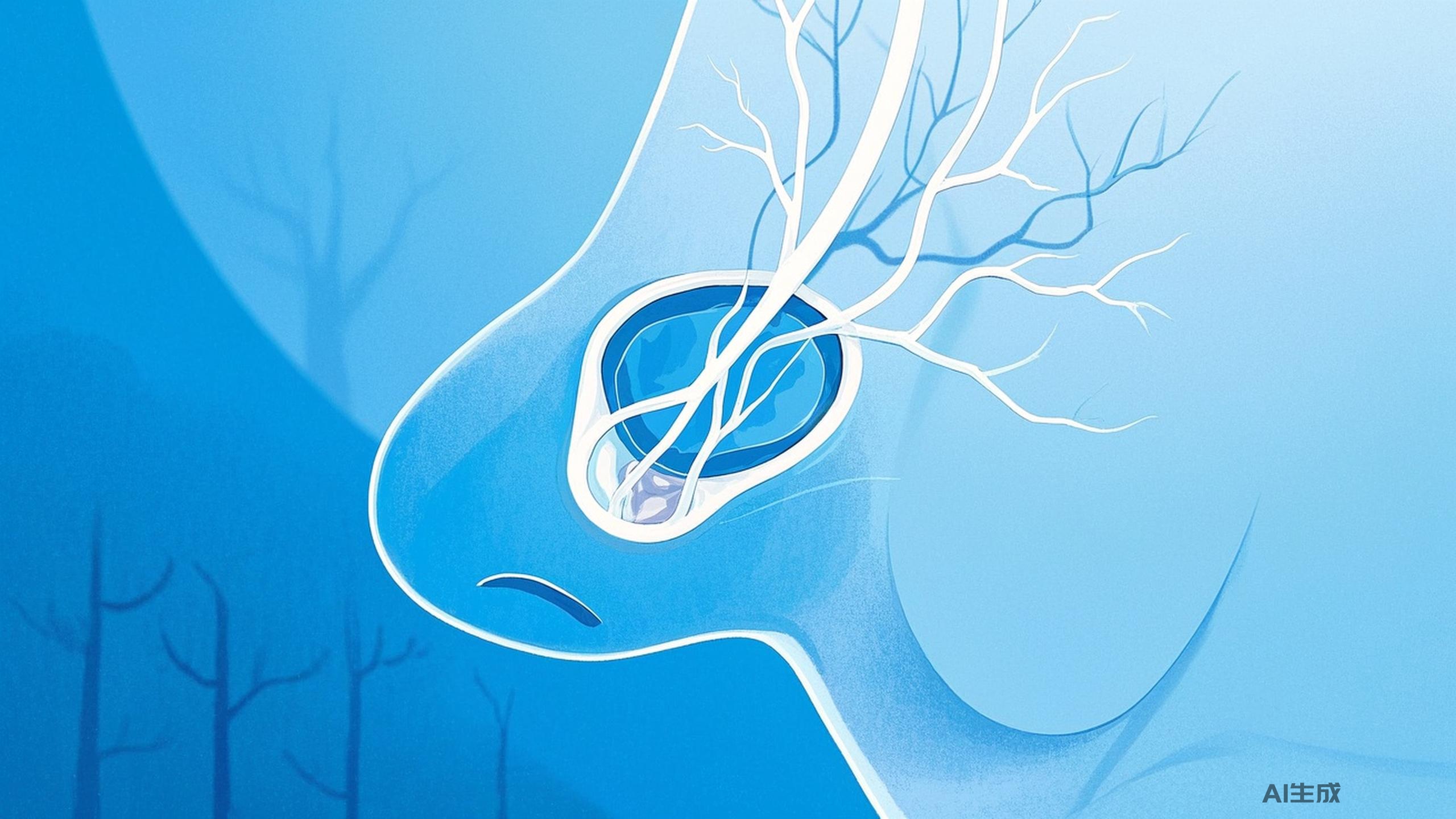

鼻息肉是一种常见的鼻部疾病,是由鼻腔或鼻窦内衬的黏膜异常增生形成的。主要原因包括慢性炎症、过敏、感染等。统计数据显示,鼻息肉的发病率在全球范围内约为1%至4%,其中男性患者较多。

研究表明,慢性炎症、过敏反应是鼻息肉形成的重要因素。鼻腔和鼻窦长期受到刺激,使得黏膜产生的炎性细胞释放各种促进息肉生长的因子。此外,遗传因素也在其中扮演了重要角色。一项针对鼻息肉患者的研究发现,如果家庭中有成员患有鼻息肉,其发病几率显著增加。1

鼻息肉不仅导致鼻塞、流涕、嗅觉减退影响日常生活,若不及时治疗,还可能引发鼻窦炎、中耳炎等并发症,甚至导致鼻腔阻塞严重,需要急诊处理。值得注意的是,有些患者的鼻息肉会自行缩小,但大部分患者需要通过手术等治疗方式进行干预。

诊断方法和治疗方案

对于鼻息肉的诊断,医生通常会采用鼻腔镜检查和影像学检查(如CT扫描)来进行评估。鼻腔镜检查可以直接观察到鼻息肉的具体位置、大小及数量,CT扫描则能提供鼻窦内部的详细信息,为治疗方案的制定提供支持。

目前,治疗鼻息肉最有效的方法是手术切除,特别是鼻内镜手术。鼻内镜是一种微创手术技术,通过鼻腔插入一根细长的内镜,医生在屏幕上可以清楚地看到鼻腔内部的情况,从而实施精准的切除。据临床统计,鼻内镜手术的成功率高达90%以上,且术后恢复快、创伤小,是治疗鼻息肉的首选方法。

然而,手术并非高枕无忧,术后复发率较高,约30-40%的患者在几年内可能再次出现鼻息肉。因此,术后需长期随访,定期复查,并在医生指导下采取药物治疗等综合手段控制病情。常见的药物包括鼻用糖皮质激素、抗组胺药等,可以有效减少炎症反应,防止息肉复发。

预防鼻息肉从日常做起

预防鼻息肉最重要的是减少鼻腔黏膜长期暴露在触发因素中。对于易感人群,日常生活中需注意避免接触过敏原,如花粉、尘螨以及某些食品。保持鼻腔清洁,定期清洗鼻腔,有助于减少鼻腔内的炎症反应。此外,戒烟限酒,避免空气污染,加强锻炼,提高身体免疫力,这些都是减少鼻息肉发生的有效措施。

对于已经出现鼻息肉症状的患者,及时就医非常重要。早期诊断和及时治疗可以有效控制病情,降低并发症风险。按照医生建议进行规范的药物治疗,定期复诊,确保病情得到稳定控制。

未来医学的新希望

随着医学科技的进步,针对鼻息肉的治疗方法不断更新。近年来,生物制剂疗法逐渐引起研究者的关注。通过调节患者体内的免疫反应,生物制剂有望减少鼻息肉的发生和复发。一项临床试验证明,使用单克隆抗体治疗鼻息肉患者,部分患者的症状明显改善,并且未见显著副作用。2

心理调适在疾病管理中同样重要。对鼻息肉患者而言,掌握正确的疾病知识,树立良好的心态,对治疗效果具有积极的作用。患者家属也应给予理解与支持,共同面对治疗过程中的种种挑战。

总之,鼻息肉虽然是常见病,但只要科学防治,积极面对,生活质量依旧会得到有效保障。

引用文献

- Jousilahti P, Laatikainen T, Salomaa V. Prevalence of and factors associated with adult chronic sinusitis in Finland. Results of an epidemiological study. Allergy. 2010;65(4):436-441.

- Gevaert P, Calus L, Van Zele T, et al. Omalizumab is effective in allergic and nonallergic patients with nasal polyps and asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2013;131(1):110-116.